2021.05.17

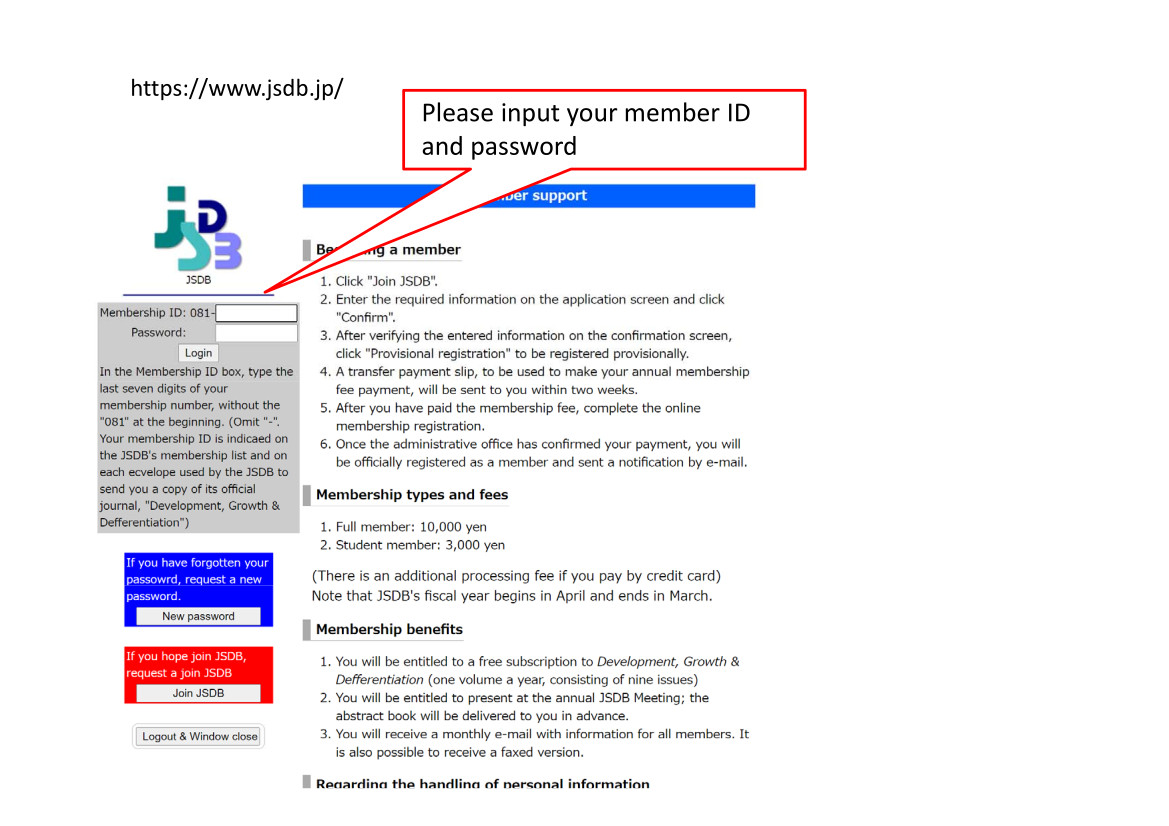

年会費クレジット決済方法 (2021版)

規程 第三章 会費

(会費金額)

第五条 会員の会費の年額は次の通りとする。クレジット支払いの場合は、手数料を追加する。

(1) 正会員 10,000円

(2) 学生会員 3,000円(理事会の決定により、別途特例を設ける。)

(3) 賛助会員 30,000円以上

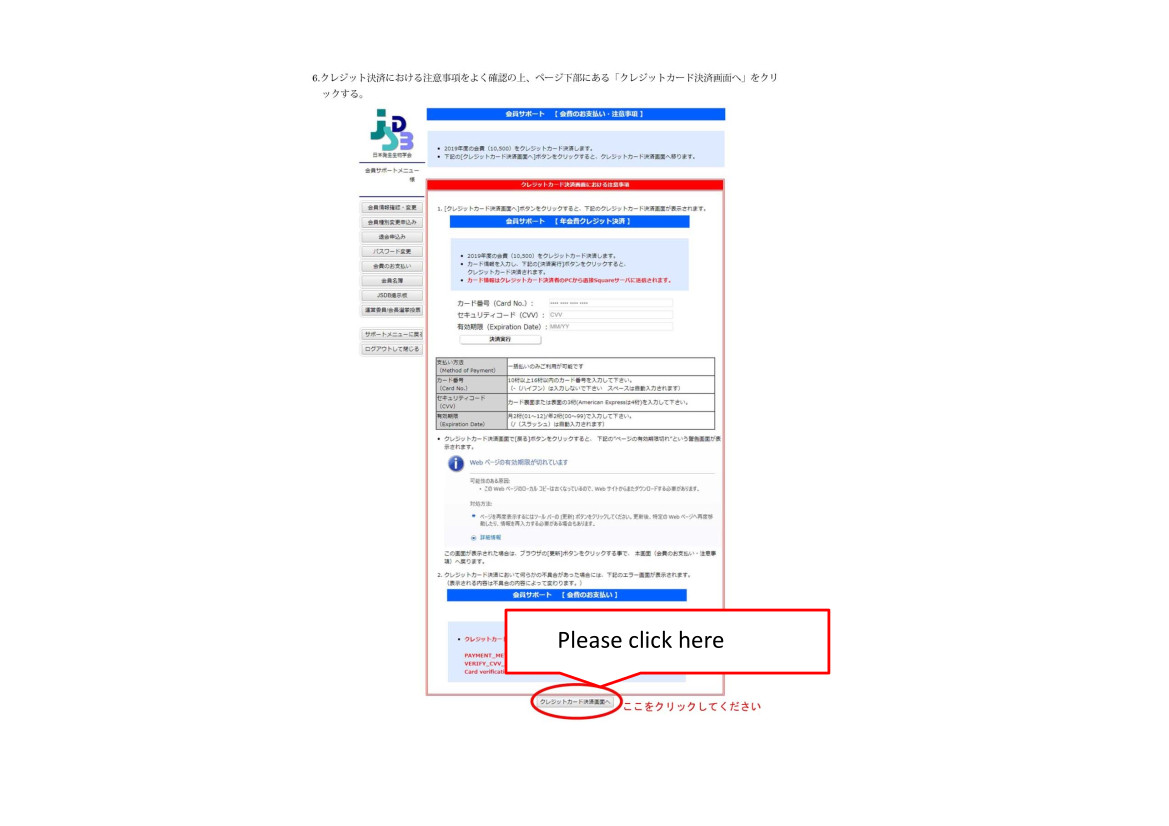

※クレジット決済を行う場合は、手数料5%が追加されますので、ご了承ください。

※クレジット決済暗号化通信仕様変更について(2018/05/28~)

暗号化通信仕様変更後に対応しているブラウザは以下の通りです。

・Internet Explore: 8以降 (※IE 8,9,10の場合は設定変更が必要、OSがWindows 7以上の場合のみ対応)

※Internet Explorer 8,9、かつOSが「Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008」の場合、接続不可となりますのでブラウザまたはOSのアップデートをお願いいたします。

・Chrome: 30以降

・Safari: 7以降

・Firefox: 24以降(※24, 25の場合は設定変更が必要)

IE 8,9,10の設定変更方法は下記の通りです。

1.Internet Explorer を開きます。

2.「ツール」 > 「インターネット オプション」を選択します。

3.「詳細設定」タブを選択します。

4.「セキュリティ」セクションにスクロールします。

5.「TLS 1.2 を使用する」チェック・ボックスにチェック・マークを付けます。

6.「OK」をクリックします。

7.Internet Explorer を再起動します。

わからないことやトラブルが発生した場合は、速やかに事務局までご連絡をお願いいたします。

(メール

jsdbadmin@jsdb.jp FAX:078-306-3072)

2020.10.06

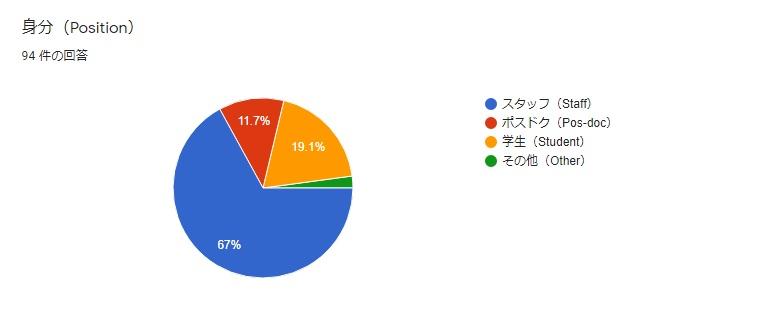

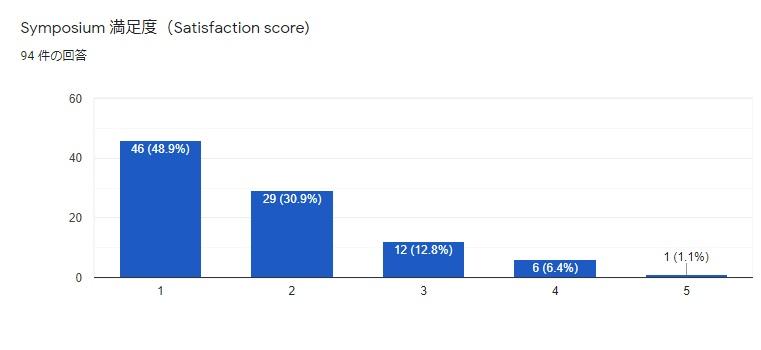

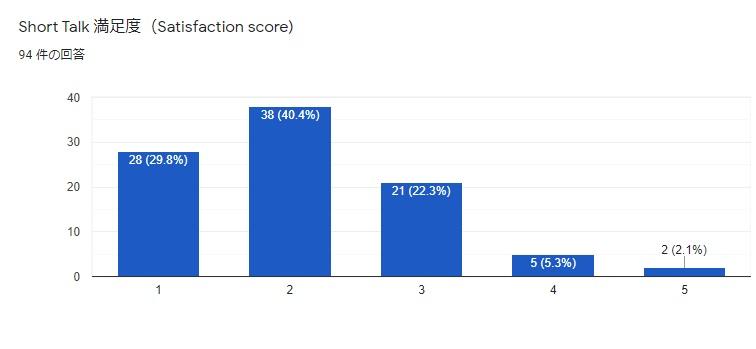

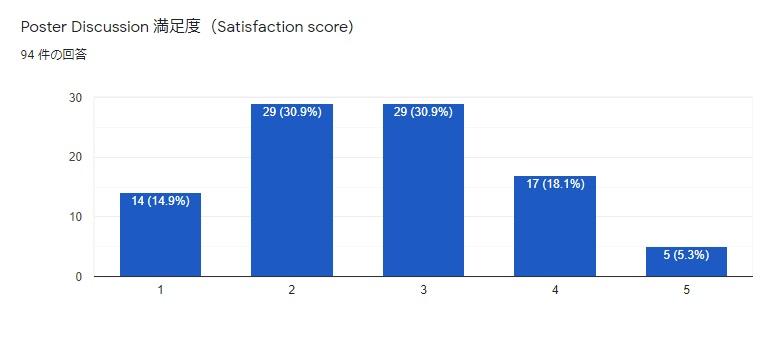

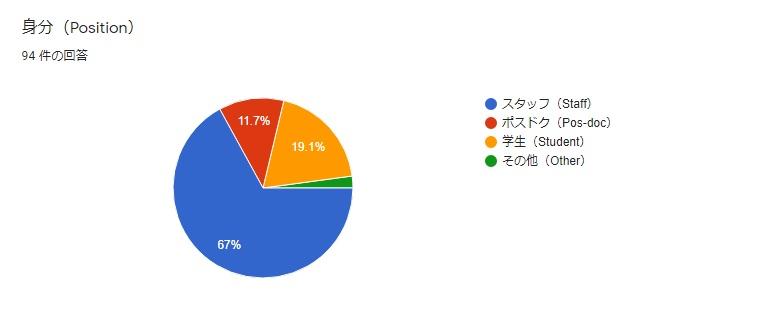

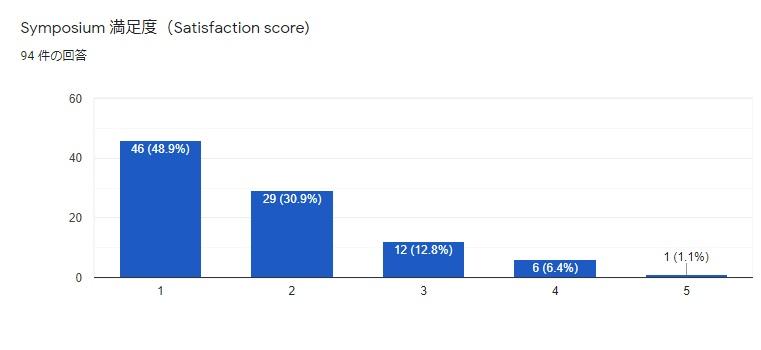

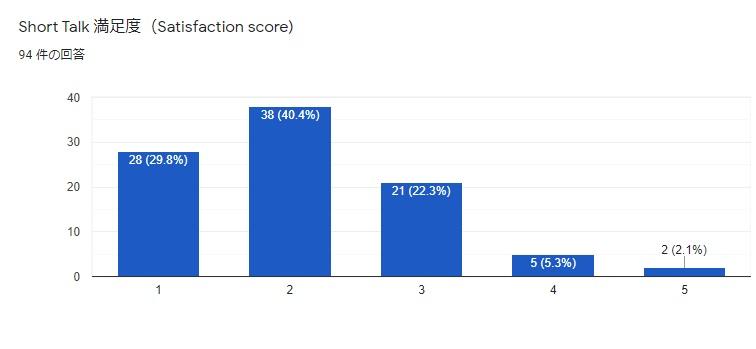

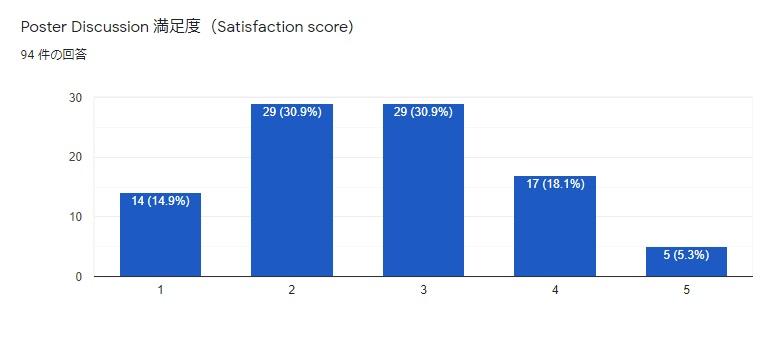

JSDB Online trial Meeting アンケート結果

<コメント>

1. 司会者が質問を読み上げる際に、「a question from XXX先生」とか「a question from Dr. XXXX」とか言うのはやめたらどうですか。「a question from XXX XXX」と呼び捨てで十分でしょう。ポスターセッションでは事前のテストでできたこと(パワポの共有)が、本番でスムーズにできなかったのには凹みました。

2. リハーサルの機会を作って頂けて、とても助かりました。

3. Zoomは非常に便利でした

4. 参加者の方とじっくりお話できないのは残念でしたが、現状況でできることとしては非常にいい会議だったと思います。参加者の所属や身分がモニター上で見えると今後のつながりが出来やすいかもしれません。また、講演後に演者全員と会場全員が話せる(チャットできるような)時間を設けてもいいかもしれないと思いました(別セッションにすると入り直しになるので一旦閉めて引き続き同じセッションで話せるといいです)。開催して頂きありがとうございます。

5. Remoに入るといきなり席に着席した状態(選んでいないポスターの)になるので、申し訳ないし気まずくなる。

6. 初めてRemoを使いましたが、実際のポスター会場に似た雰囲気を味わえて、知り合いとばったり話しができたりして、よかったです。

7. オンライン大会はまだ規格化されていないため、学会毎の特色が出ていて面白い。

8. 仕事の合間に参加したので、discussion(Remo)には参加しませんでした。途中で退席しないといけない仕事が入っている時は、少しRemoに入るハードルがあるように勝手に感じています。

9. オーガナイズありがとうございました。発表に関しては、オンサイトの学会に似た感じで有意義でした。ただ、仕方ないとは思うのですが、ポスター会場での偶然の出会い得にくいのは少し残念です。ポスターは1ページに収まっている方が見やすいと思いました。

10.ポスターは人が少なかった(発表者も視聴者も)。オンライン懇親会もあったほうがよかった。

11.Remoでのポスターセッションですが、ポスターとのリンクが分かりにくいように感じました。

12.楽しんで聞くことができました。

13.オンライン開催で準備大変ご苦労様でした。おかげさまで学会の雰囲気楽しめました。ポスターセッションで人がすくなかったのが残念です。Short talkは話す時間が少し短すぎたかもしれません。

14.自分のパソコンのモニターで見た方が、会場のスクリーンよりも実験データが見やすいという利点がありました。初めての本企画実現に奔走されたオーガナイザーのみなさま、ありがとうございました。

15.とても良くオーガナイズされていました。担当された先生方に感謝致します!これだけ上手くいくと、もうオンラインで良いのではないか?と思ってしまいがちですが、逆に対面が恋しくなったりもします。何はともあれ、お疲れ様でした!

16.シンポよかったです

17.Short Talk/Poster はよく見ていません。

18.はじめての試みに対するスタッフの方のご尽力に深く感謝いたします。

19.だいぶWeb学会がポピュラーになりそうですね。

20.Q&Aに書き込まれたものが、1つ前の演者なのか、今の演者なのかがこんがらがってしまったケースもあったようです。あと、Q&Aに質問がでてるのに、座長さんが気づかないままというケースもあり、ちょっと残念でした。でも素晴らしい企画をありがとうございました。

21.私も含め、リモートに不慣れでうまく操作できないことがあったのは仕方ないのかと思います。その中で大きな問題もなくいつもの学会とは違った雰囲気で面白かったです。ただやっぱりポスター発表は少ない印象でしたので、もうもう少し多いといいですね。

22.どうやら画面共有でトラブルがあったようです。

23.準備が大変だったと思いますが、もう少し発表演題が多くても良かったと思います。特にシンポジウム。オンラインはある意味どこからでも参加できるので(忙しい先生でも発表してもらえるかも)、発表を聞くと言うことに関しては良かったです。ただ、やはり質問等は対面の方が良いと思いました。

24.ポスターセッションには参加できなかったので、回答は無効です(ポスターがゆっくり見られるようになっていたのは満足ですので1が入れてあります)。おそらくローカルな問題なのですが、時々回線の不調のせいでトークが途切れることが多かったです。

25.お疲れ様でした。これからこのような形が一つのスタンダードになっていくのだと思います。慣れていきたいものです。slideを見ていたり、disussionしているときは距離が離れている違和感は全くありませんでした。終わってふと我に帰る感じが不思議です。

26.オンラインはもうお腹いっぱいです。やっぱり学会はウロウロするのが良い。

27.Oral:質疑応答がQ and A形式でよかった面もありますが、せっかくなのでdirectに会話できてもよかったかなと思います。(そうすると通信に負荷がかかりすぎる?)時間がタイトで議論が十分消化できてなかったところもあったように思います。特にシンポジウム。poster:こじんまりしてよかったが、一度に複数人を相手にでき話せないという印象。テーブルに入った人は皆プレゼンターの画面共有できたのでしょうか?説明は画面共有してもらった方が分かりやすいと思います。お疲れ様でした。

28.シンポジウムの後に、Spatial Chatなどを利用した懇親会があると、オンラインミーティングがより盛り上がったと思います。

29.オンライン開催となったため参加することができました。ありがとうございました。

30.気軽に参加できて良かったです。重要なことではありませんが、閲覧者数がリアルタイムで聴衆にもわかると、もっと臨場感が出るのではないかと思いました。

31.スライドはよく見え、満員で立ち見になることや雑音等がないので演者の発表は聞きやすかったです。トークを聞きながら質問を入力できる点も良いなと思いました。一方で、こちらが電話等の対応のためほとんど聞けなかったトークもあり、会場で集中して学会に参加することの大切さもあらためて認識しました。

32.ご準備ありがとうございました。通常の学会と大きなギャップなく、楽しめました。

気づいた点・ Zoomはウェビナーよりも通常のミーティング形式で、カメラオンで参加した方がアクティブに参加しているように感じられると思う。可能であれば質問はチャットに書き込んでもらい、座長が指名して質問者本人が話すという形がbetterかも。・ Remoは自由に動け、少人数で議論できるので、ポスターディスカッションには向いていると思う。元々の知り合い以外には話しかけにくい。

33.思っていたよりもインタラクティブで楽しめました。ただ、現場にいないと集中力が、長続きせず、印象に残ったトークが少なくなってしまった。

34.オンラインもとても良いですが、対面の方がやっぱりいいです。

35.すみません、さっき間違えて全部5で出したのでやり直しです

36. 1.Talk にせよ、ポスターにせよ、リハーサルに参加しなければトラブルに見舞われること必至で、参加者全員にしわ寄せがおよぶとわかりました。リハーサルをしていても、本番での Remo ではパワポが思ったように動かないのですから。世話人の皆さま、本当にご苦労様でした。2. 会場よりもデータが良く見えるのは期待通りでしたね。発表者ツールで話きった一部の方は別として。3. Short talk で質問を投げるのは、大学院生にとっては日本語でも難しかったのかもしれません。7分のトークを聞いて質問を発することを、普段からトレーニングしないとね。

37.初めての試みお疲れ様でした。Talkを聞く分には問題なかったのですが、参加者の顔が見えない、雑談できないというのがやはりいまいちで、Webinar形式よりも会議形式が良いと思いました。休憩時間にブレイクアウトルームを用意しておくとそこでスピーカーに質問したり、知り合いを見つけて雑談もできます。

38.事前のサポートが手厚く安心して参加できました。

39.ポスターセッションが盛り上がらないと感じました。

40.Thank you very much for arranging the online trial meeting I think it worked well

41.First, thank you very much for organizers and Momozu san to make effort to organize this Zoom meeting. I really enjoyed all the presentations, whose quality is high enough to inspire us.

42.今回、こちらの都合でポスターは拝見していません(3にしておりますが)。トライアルとのことですが、ベテラン、若手、バランスの取れた演者が講演され、ほとんどどれも興味深く拝聴しました。RemoとZoomの使い分けについて案内ですぐにわかるようにされますとよりよかったかと思いました。Securityを考えてのことだろうと思いますが、 web programのhttpからzoomに入る、という箇所が最初わかりにくかった、少し面倒に感じました。総じて素晴らしいオンライン会議でした、関係各位のご尽力に心より感謝いたします。

43.ポスターがわかりにくかったです。こちらがきちんと情報をフォローしなかったのかもしれませんが。

44.オーガナイザーの先生方本当にありがとうございました。でも、やっぱり対面が盛り上がるのは間違いないなと思いました。オンラインだとどうしてもオンデマンドになってしまってデマンド以外の情報が入りにくいなと感じました。学会の良さの一つは出会いの偶然性ということもあるので、早くコロナがおわってほしいなと願う日々です。重ねて今回のトライアルMeetingの組織委員の皆様に厚く御礼を申し上げます

45.気楽に参加できるのは、よいのですが、質問はやはり、口頭でできればと思った。特に今回は、英語で書くのも時間かかる。日本語では書きにくい雰囲気だった。まあ慣れれば、トークの間に書くのも可能だったかと、今は思う。ポスターはやはり慣れるのに時間がかかった。今回は、参加者が少なく、かつ一つのポスターにかなり時間がかかるので、誰も来ない状態で、まつのはつらいだろうと思った。トライアルとしての意味はあったと思う。

46.オンライン開催でも身近に感じられるとても良い大会だったと思います。大会委員のみなさま、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。参加する身としては、移動の時間が不要なので、ギリギリまで研究や仕事に専念できるのがとても良かったです。一方で、学内の業務と掛け持ちでやっているので、オンサイトと違って完全に缶詰になれないところが良くも有り悪くも有り、という印象でした。海外からも気軽に参加できるところも魅力的です。移動に負担が無ければオンサイトで、でもオンラインも有りのハイブリッド形式というのも良いですね。開催に際しては大変なご苦労だったと思います。ご尽力感謝申し上げます。

47.準備、お疲れ様でした。初めての試みでご苦労も多かったことと思います。参加方法を理解するのに時間がかかりました。ログインすれば後は分かりやすかったが、

48.ポスターは、質問をしたくても、演者が規定の時間にいないことが多くて、質問できなかったです。また、2日共に偶数奇数で発表時間を分けていたため、同じ発表時間に割り振られたものに関しては質問に行きづらいので、せっかく発表日を2日間に設定するなら、重ならないように別の振り分け方にしてくれればよかったのではないかと思いました。

49.RemoでPDFやアブストラクトの閲覧が同時に出来ないのは面倒だったが、ディスカッションツールとしてRemoを利用したのは面白かったと思う。Remoの初期設定だと思うが、ログイン後やフロアチェンジ後に強制的に特定のポスターブースに飛ばされるのは、プレゼンターに失礼で申し訳なかった。フリーディスカッションのブースに飛ばすようにしてほしかったし、待機室が欲しかった。やはり対面開催を期待したい。

50.凄く楽しめました。

51.オーガナイザーの方々、企画から運営まで大変にお疲れさまでした。このような状況の中でも情報交換や研究アップデートを行う機会があるのは素晴らしいです。思っていた以上にオンラインでの発表もスムーズでした。一方、オンライン学会ということで、どうしても学内用務を行いながらの参加になってしまい、フル参加とはいきませんでした。申し訳ありません。フィジカルに、その場にいること(学会開催地に行くこと)の大事さも考える機会となりました。

52.座長を務めさせて頂きました。Q&Aではtalkが終わるのを待って質問を書き込まれることが多かったため、場を持たせるために座長がまずquestionをするケースが多かったです。talkの終了を待たずに随時質問を書き込んでもらうようアナウンスしておけば良かったと思います。remoのposter settionはどこがどれくらいの混み具合なのか一目でわかるのでとても良かったと思います。

53.予想以上に上手く行きました。オーガナイザーの方々に感謝します。ポスター発表のRemoはやり方の理解が足りず、戸惑う場面がありました。双方(発表者と訪問者)の理解と慣れがさらに必要と思いました。

54.Despite English being the official language of annual JSDB meetings, question and answer sessions were at least partially done in Japanese. I would encourage the use of English as the official language of "virtual meetings" as well. This will be beneficial for all (but especially the younger) participants.

55.シンポジウム、ショートトークとも発表者、司会者とも、概ね素晴らしいパフォーマンスだったと思います。初めてのリモート大会としては成功だったのではないか。大会運営関係者の皆様に敬意と謝意を表します。

56.oral sessionで聴衆が確認できた方がいいように思いました。質問も視聴者が直接できた方がいいかなあと思います。

57.対面と全く同じではないものの,Remoを使った議論は臨場感を感じることができて満足感が得られました.ネットワークトラブルが起こらなければこのような形式での学会開催はアリだと思います.開催にご尽力いただいた方々に感謝いたします.

58.COVID-19への対応として今回オンライン形式での開催を強いられたことと思いますが、海外からの参加勢としてはこの上なく気軽に参加でき、貴重な講演を聴け、分野のトップの方々と交流できたので、個人的にはメリットが多くありました。オーガナイザーの方々のご尽力には感謝しか御座いません。ありがとうございました。

59.大会オーガナイザーの先生方大変お疲れ様でした。Remo システムでfloorを変えると必ずある特定の方のポスター前に飛ぶのをやめてほしかった。発表者の方にも失礼だし、大変気まずいです。せめてfree discussionスペースに飛ばせてほしい。また、各ポスターにカーソルを合わせたときにタイトルが見えるようにしてほしいです。ノック音も気が散ります。

60.posterの人数制限と、とりあえず適当に割り振られるのは改善してほしい

61.ポスターディスカッションは参加しづらかったです。

62.どなたに話を聞いていただけたのかは判らなかったのですが、たくさんの方々に聞いていただけたようなのでよかったです。zoomのため緊張をあまりしなかったのは私にはプラスだったかもしれません。ポスターでは実際のポスター発表のように来ていただいた方と深くディスカッションができて楽しかったです。誰かが自分のルームに来たときにすぐに気づいて話を開始できたのはオンラインの良さだったと思います。企画ありがとうございました。

63.なにより、こうした機会が設けられたことは本当によかったと思います。ショートトークの発表時間はちょっと短かったです。REMOは、だれが今会場にいるのか、どこにいるのかがわかりづらかったので、人を捕まえづらかったです。あと、会期中は、セッション前やセッション後もずっと開けといてもよかったように思います。

64.Short talkは時間が短すぎて質問がしにくかったので、オンラインの場合はゆったり時間を取った方がいい(発表は短くても、質疑の時間は少し長めにとるか、むしろ質疑なしでサクサク進んだ方がいい)。Symposiumの座長を務めたが、事務局の準備が的確で、進行しやすかった。RemoはFree Discussionには有効だと思うが、ポスターセッションとしては少し使いにくかった。動物学会や進化学会で使っていたLincBizの方が、ポスターの画像を見ながらチャットで質問でき、必要に応じてビデオも使えるのでポスター発表向きのような気がする。

65.オーガナイザーの皆様大変お疲れ様でした。大変有意義な時間を過ごすことができました。Remoで様々な方と話を気軽にできたのは本当に良かったです。どのように改善すればいいのかわかりませんが、short talkで質問を書く時間がなくて、もちろんポスターに行けばいいのですが。

66.口頭発表は今後すべて録音入りのパワポでいいのではと思いました。

67.I think that 7 min short talk was so quick, even though we have a poster session afterward. Therefore, I would recommend having 10 min short talk and 3 min discussion in the future.

68.zoom webinarの使用は初めてでしたが、質疑応答などもスムーズでとても発表しやすかったですし、視聴者としても聞きやすかったです。

69.オンラインでの開催でしたが、対面での開催に近い雰囲気を感じられました。

70.初めての英語での発表等、初めてのことが多く、非常に緊張していましたが、座長の先生をはじめ、多くの先生方からたくさんのアドバイスをいただけたので、参加して非常に良かったと思います。またオンラインなので、自分のラボから発表できたことも非常に楽で良かったです。

71.様々な分野の研究の話が聞けて参考になった。質疑応答の時間がもう少し欲しかった。

72.みなさんの発表に刺激を受けました

73.初めてのオンライン学会でしたが、気軽に色々な先生方のお話を聞くことができ、オンラインの強みを感じました。ありがとうございました。

74.It was well organized thank you for promoting science

75.いろいろな方とディスカッションができ、よかった

76.遠方での開催の場合、発表ナシ・聞くだけの学会参加は、費用や時間の問題から難しいと言う認識でした。しかし、オンラインであればそれらの障壁が一切消えたため素晴らしいトライだったと感じました。ZOOM発表は、むしろオンラインのほうが質問しやすく、席が遠くて見えない遠すぎて聞こえないといった物理的な問題がなく、オフラインよりもはや良いです。REMOでのポスター発表は、大御所の先生方にもポスターを見に来てもらいやすく、議論をしてもらうことができたので、大変良いシステムだと感じました。フリーディスカッションの時間に、シンポ発表の先生逆に先生方のテーブルに質問しに飛び込むことが最後どうしてもできず、聞けずじまいの内容もありましたが。。。。(テーブル内で先生方数人で話しこんでるのかどうか、オフラインと違って様子を窺えなかった)あとはオフライン学会のように、気軽な「立ち見」ができるようになれば。。。ものとして紙のポスターがないので、共有に手間取ってしまいました(私の場合、動画を見てほしかったので動画とpdfとの切り替えに手間取ってしまった)。Remo会場をPM4時以降も場所として解放してもらえたら、シンポ以降にも議論や懇親が気軽にできてよかったと感じました。リアル学会では場所代などの関係からも難しいでしょうが、オンラインでしたら・・・

77.The symposium sessions are interesting. But as a student, I always want a "lecture" that can introduce the frontiers in the four main fields (four symposium topics).

78.ポスターセッションでは、一つずつポスターのpdfを開かないといけないので、ざっと見て回れない。グラフィカルアブストラクトのようなものを一覧できると気になるポスターを見つけやすいと思う。

79.Similar online meetings should happen some time for facilitating interaction and sharing recent discovery even after we are allow to freely travel again. Online meeting has its own difficult parts, but we do not need much budget and do not need to travel. Thank the organizers!

80.聴衆として参加しました。会場で行うより聞き取りやすく、スライドも見やすく、期待以上でした。質問をQ&A boxに書き込む方式は、質問者と聴衆双方の理解を助けたと思います。将来的には翻訳機能を取り入れることも可能ではないかと思います。個人的には学生実習の合間に視聴したのですが、会場まで出向く時間や費用がない人も参加できるのは良いと思いました。従来の方式で学会を行う場合も、オンラインを並行して取り入れると良いかもしれません。

81.ポスター参加者が少なかったように思います。Webinar形式は良いのですが、質問するのに躊躇してしまいました。

82.シンポジウムしか、参加できなかったのですが、ポスターとショートトークに参加していないという選択肢がなかったので、集計から外して下さい。オーガナイザーの皆様、大変ご苦労様でした。Remo は、大学のセキュリティのせいか、ブラウザを指定のものにしても、リハから、アクセス出来ない大学があったみたいです。ポスターだけを見たかったのですが、どうすればよかったのか、よくわかりませんでした。動物学会でやっていた形式の方が、一気に沢山見れそうです。オンラインなので、サクサクポスターを見れる方が向いているかもしれないと、思いました。

83.SymposiumとShort talkはTrialとは思えないほどにとても満足でき、参加して良かったです。Remoに関しては若干の使いにくさとコミュニケーションのとりづらさがありました。改善のための特にアイディアは特にありません、すいません。初めての参加でしたが、とても満足のいく学会でした。ありがとうございました。

84.企画ありがとうございました。初めての試みなのに大きなトラブルもなく良かったと思います。Remoの参加者が少なかったこと、シンポの後で演者と話す場(Remoには来ないので、Zoomで継続?)がなかったこと(自主的に設けていたシンポもあった)が不満(改善点)です。お疲れ様でした。

85.海外からの参加者の発表が聞けるのは良かった

86.ポスターに入ると意図しないポスターへ勝手に入れられてしまう(雑談ルームの場所、もしくは待機場所を作ってそちらに入るようにしてほしい)。ポスタールームの各ポスター番号にカーソルをかざした時に、ポスタータイトルが表示されるようにしてほしい(人物のところにかざした時はフルネームがでるので、同じようになると助かる。)雑談をする機会が少ないので、大小問わず議論・雑談する機会を増やす仕掛けが必要。

87.オンラインならではのやりづらさを感じた。自分にとってはいうまでもなく、相手のパソコンの画面表示を念頭に置いたポスターの作成は大変苦労した。あと全然人が来てくれなかったこともがっかりした。分野がマニアックだから仕方がないのかもしれない。

88.ポスター発表に関して、ポスター全体を表示されていないと途中からの参加が難しく感じました。 トークについては全く問題がなく、Special Lectureに至っては本来のスタイルよりもじっくり聞けて良かったです。

89.やはり学会参加は楽しいとわかりました。難しい状況での開催の決断に感謝します。これまでの対面での学会での実績があるが上での、オンラインでも意外とうまくいくのだなという感想です。でもやはり会場での臨場感にはかなわないので、早く元通りの世の中になることを願っています。

90.学会開催形式の選択肢がひとつ、増えたと感じました。オーガナイザー、事務局の皆様、準備および運営ありがとうございました。

91.並行セッションを行ったり来たりできるのはありがたい(座長のタイムマネジメントが重要)。質疑応答ではオンサイトと比べ、スピーカーとコミュニケーションできた実感には乏しい。ずっとオンラインで聞いているのは結構大変で、ショートトークは比較的メリハリがあって何とかなるが、シンポジウムの長尺になると、思いのほかつらい。オンラインの場合は部屋と時間をきちんと確保できないとどうしても合間に他の仕事が入ってきたりしてしまう印象。

92.Remoでのマイクとカメラは、常に全員ONの方がよかったです。・ ポスターの番号が一桁だったのですが、そのため、私のポスターを聞きに来た訳ではない人の、Remo開始時のランダムアクセスが大量にありました。その上でマイクもカメラもどの方もオフにされていたため、聞きに来てくださった方とそうでない方の区別が全くつかず、とりあえず人が来たら話しかけ、無視される、という作業の繰り返しでした。・ カメラをオンにしても良い、とのアナウンス以降はなんとか議論ができましたが、無駄になった時間が非常に多く、それもポスター番号の数字が小さい人のみにそのようなハンデがついていたようでした。次回以降がありましたら、ご留意いただければと思いました。

2020.10.06

一般社団法人日本発生生物学会第3期会長候補者および理事候補者選挙の結果報告

<会長候補者選挙>

第1次選挙結果(8月26日開票)

投票総数:313票 無効票:0票

有効票数の過半数を得た会員がいなかったので、規程により上位3名(高橋淑子会員、武田洋幸会員、林茂生会員(50音順))を候補者として第2次選挙を行うこととしました。

第2次選挙結果(9月23日開票)

投票総数:370票 無効票:0票

この結果、定款および規程に基づき、武田洋幸会員が会長候補者かつ理事候補者に選出されました。

<理事候補者選挙>

有効投票総数:3,353票

得票数上位14名の理事候補者が選出されました。

理事候補者(50音順、敬称略)

阿形清和、入江直樹、永楽元次、倉永英里奈、見学美根子、近藤滋、澤斉、中村輝、丹羽隆介、林茂生、日比正彦、藤森俊彦、船山典子、和田洋

次点:上村匡

追記:理事は、定款「第二十三条 理事及び監事は、規程に定める手続きに従って社員総会の決議によって選任する。」により、第3回社員総会(2021年6月17日開催予定)により選任され、会長は、定款「第二十三条 2 理事会は、理事の中から会長の選定及び解職を行う」により、理事会(社員総会と同日に開催予定)により選定されます。

2019.09.24

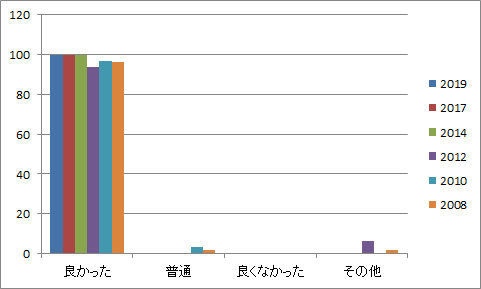

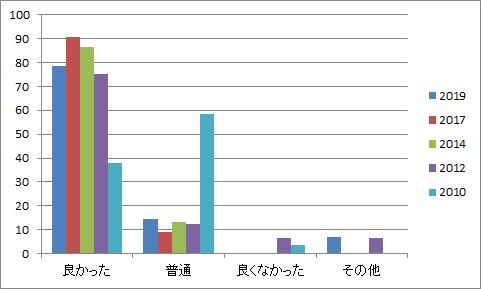

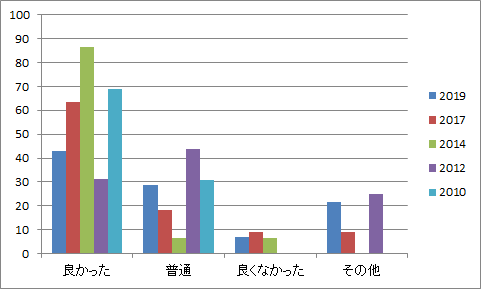

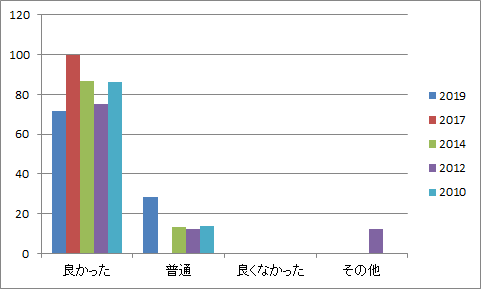

夏季シンポジウム2019 アンケート結果

|

No.

|

選択肢

|

投票数

|

投票率

|

|

1

|

良かった

|

14

|

100

|

|

2

|

普通

|

0

|

0

|

|

3

|

良くなかった

|

0

|

0

|

|

4

|

その他(ご意見欄に記入ください)

|

0

|

0

|

ご意見

1.とてもきれいな施設で、よくオーガナイズされていて、楽しい会でした。また、施設の方々も大変良くしてくださいました。オーガナイザーの皆様、ありがとうございました。

2.たいへん楽しい2泊3日だった。

3.厳しくかつ教育的なシンポとして、非常に良かったと思います。

4.日本両棲類研究所の所長を始めとするスタッフの皆様には本当にお世話になりました。ありがとうございました。

locationがniceだった

5.こういう少数精鋭の会に参加することは、今まで性格的に尻込みしていたが、思い切って参加してボコボコにされたことは、むしろ良かったと思う。討論会や懇親会で、豪華なパネリストの先生のお話を聞けたのも貴重な経験だった。

1. 質疑応答時の議論で自分の未熟さを思い知ったこと

2. 若手の育成の仕方、学会のあり方、研究のあり方について再考する機会を得たことです。

3. 研究を進めていく上での有用な意見

4. 自分の今後の研究の進め方についての提案。具体的なモノから概念的なものまで。

5. 出会い。

研究に対しても、今後の研究人生に対しても、たくさんアドバイスをいただけた。

6. 両生類研究者としての個人的理由になりますが、日本両棲類研究所の所長を始めとするスタッフの皆様と知り合えたことが大きな収穫です。

7. 研究に熱意を持った若い研究者が多数いることがわかりました。

8. 篠崎先生の地域復興にかける熱い思いが伝わってきたこと。

9. 基礎研究を第一線でなさっている先生方と議論する中で、目標となる研究者像(?)が具体的になったこと。

10.西の両生類研究センターと東の両棲類研究所のスタッフが顔を揃えたところで、JSDBの若手のactiveな発表を聞けたこと。

11.自分の研究のブラッシュアップができたこと

12.同年代の若手研究者との密な交流ができた

シニア研究者たちと同じ目線で討論できた

13.普段の学会ではあまり触れることのない、「いかにブレイクスルーを起こすか」等の視点からの議論にたくさん触れることができたことです。

14周りの「若手」と呼ばれる人が意識高く、また目標を持って研究に打ち込んでいるのを見て、今の自分のレベルとのギャップを強く感じたこと。

Q3. 会の形態(場所、運営の形態などについて)はいかがでしたか?

|

No.

|

選択肢

|

投票数

|

投票率

|

|

1

|

良かった

|

11

|

78.6

|

|

2

|

普通

|

2

|

14.3

|

|

3

|

良くなかった

|

0

|

0

|

|

4

|

その他(ご意見欄に記入ください)

|

1

|

7.1

|

ご意見

1.音響・マイクに問題あり。発表者の声が反響しすぎることに加え、水槽に循環させる水の音がかなり大きかったため、3列目以降は聞こえにくかった。

2.開催場所に惹かれたというのは参加の動機としてある。運営も若手中心なのは、若手の一人として気軽に参加しやすいところはある。が、幹事の負担が一人に集中しすぎているようにも見えたのも事実。また、せっかく中禅寺湖まで来たので、もう少しのんびり湖畔を散歩するようなこともしてみたかった気持ちは正直ある。

3.日本両棲類研究所は、その活動意義が素晴らしい上に自然と温泉に恵まれ、このようなサイズのアカデミックミーティングの場所として非常に良かったと思います。また発表と討論の時間が十分あり、かつ発表毎にコーヒーブレークがあったので、集中力を保つことができました。

4.参加者が少数ですので、上のカフェでくつろぎながら発表と討論を行っても良かったのではないかと思いました。

5.オオサンショゥウオが居る部屋での研究会は初めての経験だった。

6.質疑応答が長くとってあったのが素晴らしいと思いました。休憩の頻度と時間もちょうどよかったと思います。

7.日本両棲類研究所の方には、会期中大いにサポートしていただき、本当にありがたかった。ありがとうございました。宿舎と会場が近く、無駄な時間がなかったのも良かった。たと思う。

|

No.

|

選択肢

|

投票数

|

投票率

|

|

1

|

良かった

|

6

|

42.9

|

|

2

|

普通

|

4

|

28.6

|

|

3

|

良くなかった

|

1

|

7.1

|

|

4

|

その他(ご意見欄に記入ください)

|

3

|

21.4

|

ご意見

1. もう少し博士課程~ポスドクの参加者がいても良いのでは?

2. 参加する学生の数が少なすぎるという事実を真摯に受け止め、今後について検討する必要があると感じました。

3. やや規模が小さいことが気になりました

4. 少人数でじっくり話し合えたのでよかった。なので人数はこの程度でよいと思う。ただ、若手がこれ以上少なくなるとよくないとは思う。もう少し多い分には構わないが。

5. 人数規模は、2泊3日のプログラムに余裕を持たせる為にも、今回程度が適当と思います。

6. 若い研究者の交流の場を作るという点では、もう少し若手の参加者が多くても良いと思いました。

7. 修士課程2年から博士後期課程1年の学生が多く、ポスドク先や助教のポジションを探している若手がいなかった。

8. 発表者がもう少しいてもいいのかな、と思いました。

9. もう少し若手の参加があつても良かったのでは、

10.最初、若手の参加人数が少ないように感じたが、終わってから考えるとむしろこのぐらいの方が、一人一人に対して濃密な議論が可能であり、適当な人数、年齢構成であったように感じる。最終日は、年齢など関係なく、盛り上がっていたが。

|

No.

|

選択肢

|

投票数

|

投票率

|

|

1

|

良かった

|

10

|

71.4

|

|

2

|

普通

|

4

|

28.6

|

|

3

|

良くなかった

|

0

|

0

|

|

4

|

その他(ご意見欄に記入ください)

|

0

|

0

|

ご意見

1.総じて気概のある人々が揃っていて面白かった。発表25分+質疑応答20分という長さもベストな選択であるように感じた。研究対象の面では少々偏りがあり、植物や理論系の発表も聞いてはみたかったが、これは参加者の立候補によるものなので仕方ないと思う。

2.発表者はよく準備してきており、そこに強い意欲とやる気を感じました。そのような発表に対して、何が良くて何が不明瞭なのか、突っ込んだ議論ができたのが教育的で良かったと思います。

3.修士課程2年, 博士後期課程1年にしてはデータもあり、良く頑張っていることが伝わってきました。

4.活き活きした発表が多くて良かった。

5.他の人のレベルが高く、刺激を受けた。

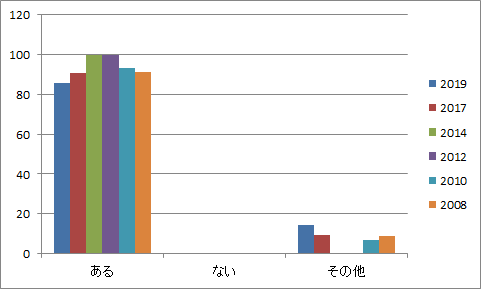

Q6. 今後このような会を継続して開催する意味があるでしょうか?

|

No.

|

選択肢

|

投票数

|

投票率

|

|

1

|

ある

|

12

|

85.7

|

|

2

|

ない

|

0

|

0

|

|

3

|

その他(ご意見欄に記入ください)

|

2

|

14.3

|

ご意見

1.シニアの先生と密に触れ合う機会はあまりないため貴重な経験だった

2.参加学生の人数が10名を割っている時点で、このままの形式で開催することについて、見直す時期にあるかと思います。

3.学生や若いポスドクとシニア研究者が、研究等の将来について真剣に議論できる場として、是非とも継続すべきと思います。

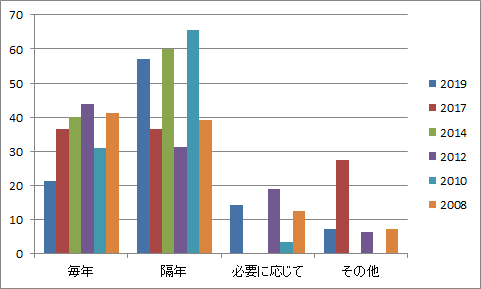

Q7. 会を開催するとすれば、どれくらいの頻度で開催するべきでしょうか?

|

No.

|

選択肢

|

投票数

|

投票率

|

|

1

|

毎年

|

3

|

21.4

|

|

2

|

隔年

|

8

|

57.1

|

|

3

|

必要に応じて

|

2

|

14.3

|

|

4

|

その他(ご意見欄に記入ください)

|

1

|

7.1

|

ご意見

1.もしも学生のための会であるのならば、毎年開催にすべきかと思います。研究室の学生は、先輩を見て、(自分が同じ学年になったときの)参加を目標にしたりしますので。ただ、そもそもこのまま開催するべきなのかーということについては再考すべきかと思います。

2.毎年では主催側も疲弊し、参加者もルーチン化してゆくように思える。隔年かそれ以下でよいと思う。

3.若い参加者への教育効果を考えると毎年が良いと思いますが、オーガナイザーの負担を考えると、隔年程度が継続しやすいかもしれません。

4.毎年開催が望ましいとは思いますが、実際には難しいと思います。募集の時に、2年に1回のチャンスだから、積極的に出る方が良いことをアピールする必要があると思いました。

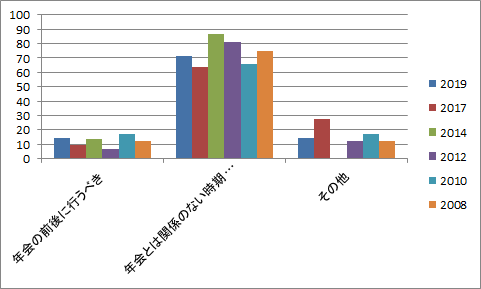

Q8. 会を開催するとすればいつがよいでしょうか?

|

No.

|

選択肢

|

投票数

|

投票率

|

|

1

|

年会の前後に行うべき

|

2

|

14.3

|

|

2

|

年会とは関係のない時期に行うべき

|

10

|

71.4

|

|

3

|

その他(ご意見欄に記入ください)

|

2

|

14.3

|

ご意見

1.若手同志が集まる機会を提供し、若手を育てる目的で始めたシンポジウムですが、最初に始めた頃とは、大学改革で授業体系も大きく変わり、就職活動も長期化し、大学で学生が参加しなければ行けない様々な行事も増えてしまっていて、学生が忙しくなっています。特に発生学会は、そもそもの本大会で日本人学生の参加者が他の学会と比べて激減していると感じています。そのため、個人的には本大会の方を立て直して、学生を本大会に呼び戻すことの方が先決に思います。学生も忙しいので、複数ある学会のうち、魅力的なものだけを選んで参加していますし、夏季シンポジウムにまで参加する余力はないのかもしれません。もし、このままやるとしても、本大会の前日に組み込むような形にするなどするのはいかがでしょうか。

2.年会とは独立して考えてよいのではないでしょうか。

3.これはQ10にも関連する。年会の前後でやるならば、いっそ年会の関連集会として発生学会年会自体を盛り上げる方向に向かうべきだと思う。

4.今回と同様、8月末か9月初頭が良いと思います。授業のある時期は、参加者が限られます。

5.やはり夏休みシーズンが参加しやすくて良い

6.先生方のご都合を合わせるのは大変かと思うが、年会の場所、時期とは無関係に行ったほうが、個性的で面白い会になりそうな感じがする。

Q9. 会を開催するとすれば、改善するべき点はどのようなことでしょうか?

1.シニアの先生にも発表をお願いしたい。学生がシニアの先生の発表を聞いて、問題点などを指摘する下剋上的なものもあっても良いのでは?

2.若手同志が集まる機会を得ることは大事ですが、若手同志で語り合うよりも、シニアの話を聞くことがメインになってしまっているのであれば(それはもちろん良い機会でもありますが)、シニアも再考が必要なのかもしれません。若手が自発的に若手の会を行うのをサポートするという形式もあるでしょうか。

3.博士課程やポスドクの発表者が中心であったが、学部生や修士の学生などにも発表機会があればよりよくなるのではないかと思いました。発表時間を短くするなどすれば可能だとも思います。参加者数の増加にもつながって、いろんな人の話を聞けるよい機会になるのではないでしょうか。

4.特になし。

少人数制がすごくよかった。

5.2泊3日のプログラムとしては、ほどほどに余裕があって、特に不都合な点はなかったと思います。

6.若手の発表者がもう少し増えればと思います。

7.そろそろ英語での発表を入れていくのも良いかも、、

8.今回の会は素晴らしかったと思うので特別な意見がありません。

Q10.会を開催するとすれば、参加者を発生生物学会員に限定するべきでしょうか?

|

No.

|

選択肢

|

投票数

|

投票率

|

|

1

|

発生生物学会員に限定すべき

|

1

|

7.1

|

|

2

|

発生生物学会員に限定しなくて良い

|

12

|

85.7

|

|

3

|

その他(ご意見欄に記入ください)

|

1

|

7.1

|

ご意見

1.是非様々な分野の方の発表を聞きたい。議論の幅が広がるはず。

2.若手研究者は所属学会にこだわらずに自発的に色々な若手の会を組織しているようですし、そのような形が最も喜ばしいことに思います。

3.仮に発生学会員に限定するなら、わざわざ独立したシンポジウムではなく年会の期間中に行えばよいのではないか。それでもなお「独立させた方が年会では得られないことがこの会で得られる」というのなら、得られるものも得られない年会の在りかたの方を見直すべきだろう。この会は発生学会員のみならず、むしろ他分野から見た発生学の使い方、また発生学と言う分野への違和感やブレイクスルーをもたらすような提案をも期待し、門戸を広く保つべきだと考える。

4.若手会員を増やす為にも、特に限定せずに、発生生物学会の行事として開催するので問題ないと思います。

5.学際的な研究が一般化している現在、発生関連の研究をしつつも発生生物学会には所属していない人も相当数います。応募総数にもよるので一概には言えないかも知れませんが、基本的には広く門戸を開くことが会のためにも発生生物学会のためにもプラスに働くと思います。

6.希望者が殺到し、応募倍率が非常に高い場合を除けば、学会員に参加を優先させる意味は特段無いように思う。むしろ、非学会員であっても参加を希望するような意欲的な人は、会にとっては有益だと思う。

Q11. 9月3日(火)最後の討論会はいかがでしたか?

|

No.

|

選択肢

|

投票数

|

投票率

|

|

1

|

良かった

|

10

|

71.4

|

|

2

|

普通

|

2

|

14.3

|

|

3

|

良くなかった

|

0

|

0

|

|

4

|

その他(ご意見欄に記入ください)

|

2

|

14.3

|

ご意見

1.シニアの先生方は発生生物学というテーマにとらわれずに面白いことを見つけて研究するものだと言っていて、確かにそれはあるべき研究者の姿ではあるが、実際は面白いことを見つけることにも苦労するし、仕事となればどうやって稼げるのかを考えなければいけないし、様々なしがらみがあるのも現実。そういうことまで議論できればもっとよかった。

2.基本的にはとても有意義であった。しかし議論が収束せずに終わった点もあり、不完全燃焼にも思える。別に議論をまとめる時間をとっても良いのではないかと思った。

3.15分ほどの議論で席替えをするシステムがよかった。あの手のグループディスカッションは長引くとしばしば硬直してゆくし、どれだけ垣根無くと言ったところで年長者や声の大きい者に最後は引きずられてゆくというのを何度も経験している。事前のプレゼンも知識の言語化と整理という点で有効であったし、仮に反論があったとしてもそれは「他分野から見た発生学」と「発生学者が思う発生学」との乖離とも言えることだろう。内輪で回していてはやがて硬直する。

4.まとめるのが難しいテーマであることは自明でしたが、他の参加者の意見を聞くことがおもしろく、自分の考えを見直す良い機会になりました。

5.これまで、生物学を良くするためにどうすればいいかを微塵も考えてこなかったので、考える機会として、いい経験になりました。ただ、議題をわかりやすくしていただけたら、もっと良かったと思います。

6.発生生物学会らしいアクティビィティと感じた。

7.全体として、当初の討論の目的から外れた結論にいたったとしても、最初にとっかかりになるフレームがあったことは、討論をスタートする手助けになったと思う。短時間でメンバーが変わるスタイルも効果的だったと感じた。

Q12. 9月4日(水)、クロサンショウウオの観察、ハコネサンショウオの保全トンネル視察、奥日光及び養魚場視察はいかがでしたか?

|

No.

|

選択肢

|

投票数

|

投票率

|

|

1

|

良かった

|

12

|

85.7

|

|

2

|

普通

|

0

|

0

|

|

3

|

良くなかった

|

0

|

0

|

|

4

|

参加していない

|

2

|

14.3

|

|

5

|

その他(ご意見欄に記入ください)

|

0

|

0

|

ご意見

1.とても楽しかった。また行きたい。また採りたい。

2.素晴らしかった。しかし時間スケジュールとしては忙しかった。あれだけ見どころがあるなら仕方ないのだが。

3.クロサンショウウオの観察には大変満足しました。個人的には、サカナマニアなので、養魚場視察が無くなってしまったのが残念でした。

4.時間の都合でキャンセルになってしまった養魚場も見学したかったです。

5.養魚場の視察はなかった。

6.素晴らしかったです。大変貴重な経験をさせていただけました。今後の会でもこういったアクティビティが含まれているといいと思います。

7.フィールドワークは久しくしていなかったので、単純に楽しかった。「両棲類の保護活動」というテーマがあったのも、視察全体を理解する上で良かったと思う。

Q13. その他感想や、意見があれば自由に記入下さい。

貴重な経験でした。運営の方々に感謝申し上げます。

これまでたくさんの精鋭の若手を育成できた素晴らしいシンポジウムですし、参加した若手の方は一様に満足できているようで、歴代のオーガナイザーの方々のお陰と思います。ありがとうございました。一方で、今後のこのシンポジウムのあり方については、学会全体が良い方向に向かうように、最善の形を若手とシニアの学会員全体で再考した方が良いかもしれないと思いました。

参加してよかったと思います。長い時間の発表や質疑応答によって、自らのプレゼンテーション能力の反省点が浮き彫りになった。同時に研究を進めていく上での貴重な意見を得ることができ、有意義な時間を過ごせました。

シンポのテーマは発生生物学でしたが、日本両棲類研究所の所長さんのお話を伺い、保全生物学についても改めて考えることができ、良い機会でした。

サンショウウオ掬い、めちゃくちゃ楽しかったです!(笑)

付加価値のある場所での研究会は若手のみならずシニアにも刺激になった良かった。

貴重な機会に参加させていただき、本当にありがとうございました。

Q13. その他感想や、意見があれば自由に記入下さい。

1.貴重な経験でした。運営の方々に感謝申し上げます。

2.これまでたくさんの精鋭の若手を育成できた素晴らしいシンポジウムですし、参加した若手の方は一様に満足できているようで、歴代のオーガナイザーの方々のお陰と思います。ありがとうございました。一方で、今後のこのシンポジウムのあり方については、学会全体が良い方向に向かうように、最善の形を若手とシニアの学会員全体で再考した方が良いかもしれないと思いました。

3.参加してよかったと思います。長い時間の発表や質疑応答によって、自らのプレゼンテーション能力の反省点が浮き彫りになった。同時に研究を進めていく上での貴重な意見を得ることができ、有意義な時間を過ごせました。

4.シンポのテーマは発生生物学でしたが、日本両棲類研究所の所長さんのお話を伺い、保全生物学についても改めて考えることができ、良い機会でした。

5.サンショウウオ掬い、めちゃくちゃ楽しかったです!(笑)

6.付加価値のある場所での研究会は若手のみならずシニアにも刺激になった良かった。

7.貴重な機会に参加させていただき、本当にありがとうございました。

2019.06.20

日本発生生物学会運営委員会議事録 (一般社団法人日本発生生物学会第1回通常理事会議事録)

1.開催日時: 2019年5月14日(火)午前11時~午後2時

2.開催場所: 大阪国際交流センター 会議室

3.出席者:理事会構成員(15名・定足数8名以上)

(理事)上野直人、阿形清和、倉永英里奈、近藤滋、相賀裕美子、髙田慎治、髙橋淑子、田村宏治、塚谷裕一、中川真一、林茂生、藤森俊彦、松野健治、吉田松生(全理事16 名中、14名参加) 、

(オブザーバー)林良樹、武田洋幸、西田宏記、中村輝

(欠席理事)倉谷滋、和田洋

(事務局)森本充、佐々木洋、桃津恵子

4.議事概要: 定足数8名を超える14名の理事の出席を得て理事会が成立したことを確認した後、定款第三十四条に従い上野直人会長を議長として議事を進行した。

【報告事項】

1.DGD編集主幹の報告

出版状況、各賞の受賞者について報告があり、了承された。

2.事務局の報告

会員数、会費納入状況、岡田基金受賞者、2019年3月末会計監査、今後の派遣・招へい助成について報告があり、了承された。

3.大会準備状況の報告

第52回大会(大阪)の申込状況・準備状況、第53回大会(熊本)準備状況、第54回大会(札幌)準備状況について報告があり、了承された。

【第52回大会】

Plenary2名、シンポジウム6テーマ、口頭発表9テーマ(99演題)、サテライトワークショップ2テーマ(18演題)、ポスター発表214演題(教授ポスター10演題含む)の申込があった。事前参加申込が436名の申込があった。

【第53回大会】

2020年5月19日から22日に熊本城ホールで開催予定である。Plenary講演2名、竹市先生によるSpecial Lectureを検討中である。一般正会員の大会参加費の値上げを検討し、学生会員の参加費無料を継続する予定である。

【第54回大会】

2021年6月15日から18日に北海道大学学術交流会館で開催予定である。「世話人の負担が少なく持続可能で学会員が楽しめる学会」にするために、様々な試みを検討してく予定である。

4.日独合同若手ミーティング(京都)の報告

13日に京都で開催され、ドイツから11名、日本から35名の参加があり、口頭発表、ポスター発表が行われたこと、2020年10月にドイツで開催されるサマースクールを合同開催することについて報告があり、了承された。

5.生物科学学会連合・連絡会議の報告

定例会議報告、シンポジウム開催、生科連HPに学会ロゴを掲載すること、担当部会について報告があり、了承された。

6.キャリアパス担当の報告

ワークショップの開催準備状況について報告があり、了承された。

【キャリアパスワークショップ】

5月15日のランチョンセミナーとして「翔け博士人材!―博士人材のさまざまなキャリアパスについて考える―」として外部講演者3名の講演およびグループディスカッションを開催する。

7.夏季シンポジウム2019の報告

9月2日(月)から4日(水)において栃木県日光の日本両棲類研究所を会場として開催予定であることが報告され、了承された。

8.その他

基礎生物学研究所で開催する松本深志高校の実習に後援することが報告され、了承された。

【審議事項】

(第1号議案) 2019年3月決算案(任意団体)の件

2019年1月から3月の決算書を審議の結果、全員異議なく原案通り承認された。

(第2号議案) 任意団体日本発生生物学会第52回総会議題の件

任意団体の第52回総会議題(案)を審議の件、全員異議なく原案通り承認された。

(第3号議案) 任意団体日本発生生物学会解散の件

5月16日に開催される任意団体の総会において任意団体を解散することが全員異議なく承認された。

以上の議事を終え、午後2時に閉会した。

2019.06.20

第52回日本発生生物学会総会議事録

日時:2019年5月16日(木)12:00~12:45

場所:大阪国際交流センターRoom A

次第

1.議長の選任

2.会長挨拶

3.報告事項

4.審議事項

5.任意団体から法人への移行

1.議長の選任

・会場から議長の立候補を募ったが現れなかったため、事務局が基礎生物学研究所の吉田松生会員を推薦し、議長に選出した。

2.会長挨拶(上野会長)

・西田宏記大会長および学生の皆様、協賛いただいた企業への謝辞を述べられた。

・任意団体として最後の総会であることを述べられた。

3.報告事項

1.法人化について(藤森運営委員)

・2018年の総会において学会の法人化が承認されており、今までの経緯および今後の進め方について報告した。

2.庶務報告(森本幹事長)

・会員数および会費収入を報告した。

・今後は以下のミーティングを予定している。

2019年9月2日‐4日/夏季シンポジウム(栃木・日光)

2019年10月23日‐29日/EDBC(欧州発生生物学会)(スペイン・Alicante)

2019年11月11日‐14日/EMTミーティング(熊本)

2020年5月19日‐22日/第53回大会(中村輝大会長・熊本)

2020年未定/APDBC 2020(Hong Kong(予定))

2020年10月/第3回日独合同若手ミーティング(ウルム・ドイツ)

2021年6月15日‐18日/第54回大会(中川真一大会長・札幌)

3.DGD編集委員会からの報告(仲村編集主幹)

・出版状況を報告した。61巻4号まで発行している。特集号について説明があった。

・Editor-in-Chief 賞:Niwa, Yuko S., Niwa, Ryusuke、Wiley-Blackwell賞:Masaki Kinoshita, Austin Smith、奨励賞:Takebayashi-Suzuki, Kimiko、Tatsuya Kamimura、Kazutaka Hosodaが受賞した。

4.第52回大会について(西田大会長)

・プレナリーレクチャー2名、シンポジウム36演題、一般口頭発表99演題、ポスター発表214演題、日本語の口頭発表18演題である。

・本日現在446名の参加申込があった。

・ポスター賞の投票に協力をお願いしたい。

・発表者の内訳(国内外・日本人外国人)について報告があった。

5.その他

・特になし

4.審議事項

1.2018年度・2019年(1-3月)決算報告(森本幹事長)

・2018年決算および2019年(1-3月)決算について報告があり承認された。

2.その他

・特になし

5.任意団体から法人への移行

1.任意団体会長挨拶(上野会長)

・2018年の選挙結果に基づき、次期会長は武田洋幸会員となることが報告された。

2.資産の移管

・財産目録を任意団体の上野会長より一般社団法人の武田会長へ手渡された。

・2019年の予算について報告があった。

3.会員から社員への移行

・任意団体日本発生生物学会の会員は、一般社団法人日本発生生物学会の社員になることが報告された。

4.一般社団法人代表理事挨拶(武田会長(代表理事))

・一般社団法人として引き続き学会活動を続けていくことが述べられた。

5.任意団体の解散(上野会長)

・第51回総会で法人化について審議・承認されている通り、この総会をもって任意団体を解散することを述べられた。