2024.01.09

高橋会長メッセージ(2024年1月)

2024年、明けましておめでとうございます。

今年は、元旦の能登半島地震や羽田空港での飛行機大火災など、大きなニュースを聞きながらの年明けとなりました。被災された方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた方々とその御遺族に対し謹んで哀悼の意を表します。また石川県をはじめ、富山県や新潟県での諸大学・研究所において、顕微鏡や実験動物などの被害が少なからず出ていると聞き及んでおります。日本発生生物学会としてどのようなサポートができるかを検討してまいりたいと思います。

さて、昨年6月に会長に就任して以来、あっというまに半年が過ぎました。仙台での第56回大会においては、松居靖久大会長のもとでほぼ元通りの対面大会が開催され、学会員の活気あふれる発表に議論の花が咲きました。本年6月には第57回大会が京都で開催されます(見學美根子大会長、6月19日−22日@みやこめっせ)。発生生物学は多岐に渡る幅の広い生物学ですので、日常ではあまり接しない分野の研究にも興味津々と首をつっこんでみてください。

今年は、元旦の能登半島地震や羽田空港での飛行機大火災など、大きなニュースを聞きながらの年明けとなりました。被災された方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた方々とその御遺族に対し謹んで哀悼の意を表します。また石川県をはじめ、富山県や新潟県での諸大学・研究所において、顕微鏡や実験動物などの被害が少なからず出ていると聞き及んでおります。日本発生生物学会としてどのようなサポートができるかを検討してまいりたいと思います。

さて、昨年6月に会長に就任して以来、あっというまに半年が過ぎました。仙台での第56回大会においては、松居靖久大会長のもとでほぼ元通りの対面大会が開催され、学会員の活気あふれる発表に議論の花が咲きました。本年6月には第57回大会が京都で開催されます(見學美根子大会長、6月19日−22日@みやこめっせ)。発生生物学は多岐に渡る幅の広い生物学ですので、日常ではあまり接しない分野の研究にも興味津々と首をつっこんでみてください。

ここで2つの楽しいお知らせがあります。1つ目は、日本発生生物学会のロゴが新しくなりました。

https://www.jsdb.jp/about_message.html (ページ下方参照)

この新ロゴには「1つの細胞(卵)からはじまる多細胞のネットワークと発生生物学に興味を持つ人々のつながりを表現しています。常に新しい発見が産声をあげる学会でありたい」というコンセプトが盛り込まれています。学会員の皆様には、是非この新ロゴを国内外に大いに宣伝していただくとともに、このコンセプトを胸にわくわくする発生生物学を進めて頂けますと幸いです。

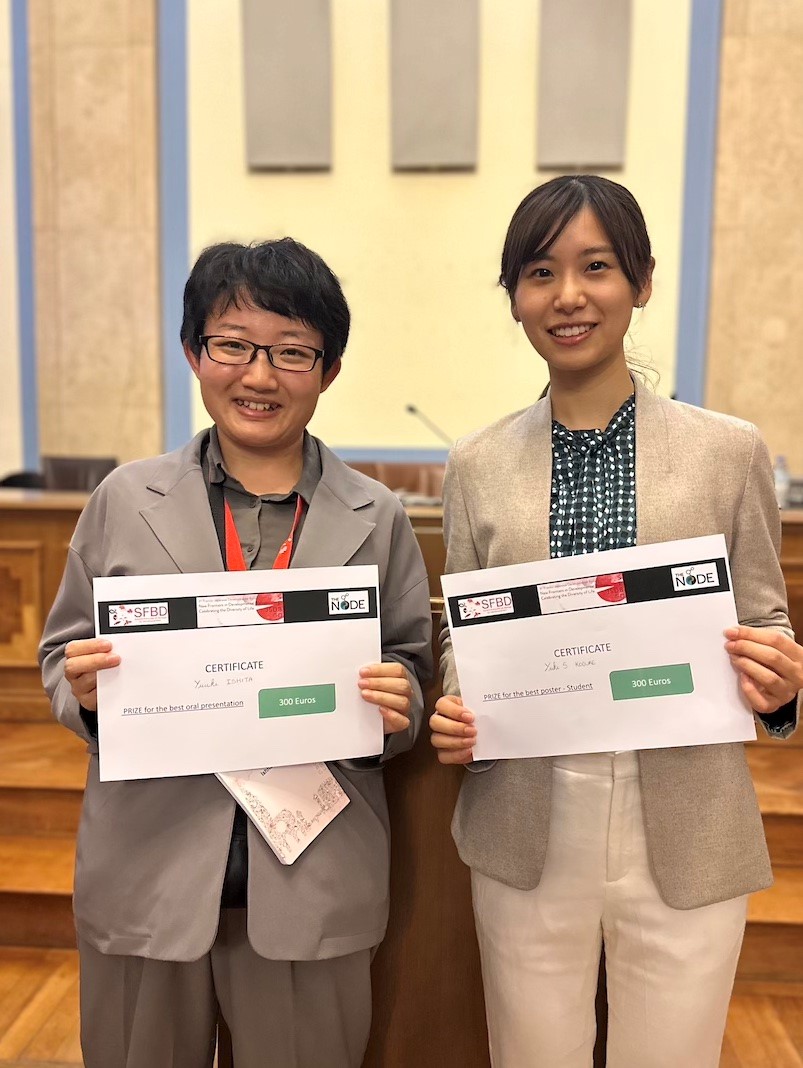

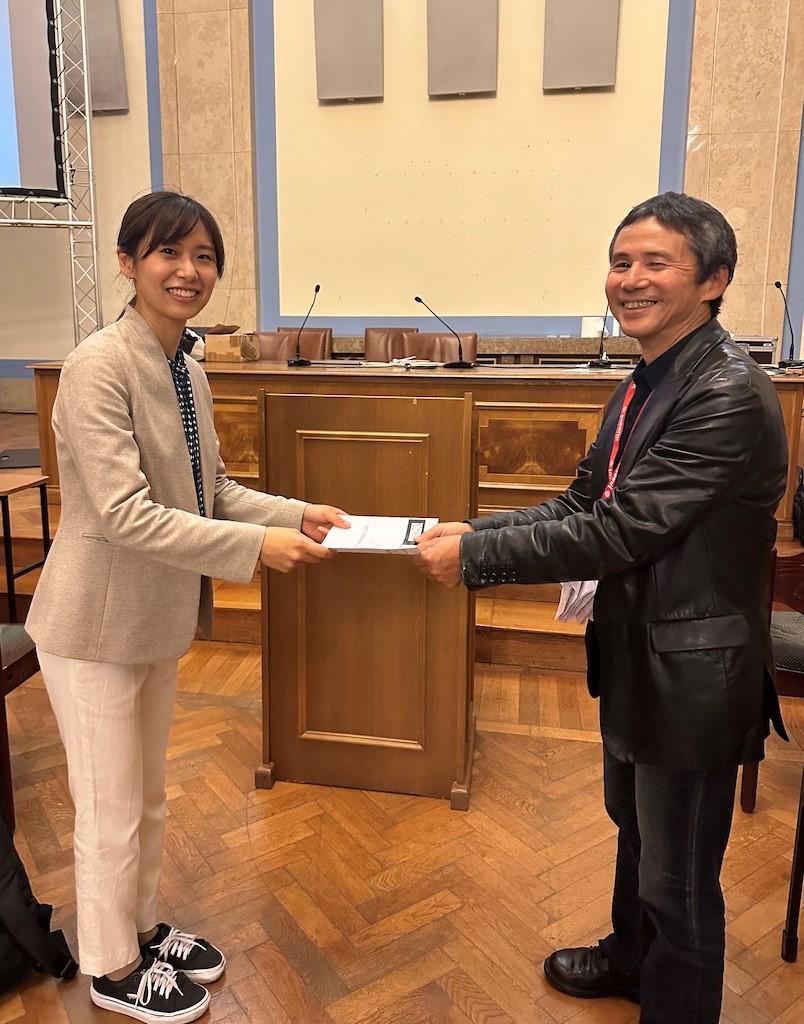

2つ目は、学会から新しく創設された「JSDB Frontiers Prize(日本発生生物学会フロンティア賞)」です。独創性の高い研究で今後の発生生物学をリードする若手学会員を表彰します。審査員もその多くが若手の研究者であるため、新しい息吹を吹き込むことができると期待しています。募集要項や申込スケジュールの公開は、1月下旬頃を予定しています。

ひとときも休むことなくせっせと働く細胞たちによって支えられる卵からの形作り。その大きなドラマに心を寄せるとき、他では決して味わえない高揚感を覚えます。とはいえ、日常の研究生活は思うようにいかないこともしばしば。しかし発生生物学を愛する仲間との語らいの中からとんでもないアイデアが生まれることもまた事実です。本年も、発生生物学を自由に語り合う場を最大限応援してまいります。

https://www.jsdb.jp/about_message.html (ページ下方参照)

この新ロゴには「1つの細胞(卵)からはじまる多細胞のネットワークと発生生物学に興味を持つ人々のつながりを表現しています。常に新しい発見が産声をあげる学会でありたい」というコンセプトが盛り込まれています。学会員の皆様には、是非この新ロゴを国内外に大いに宣伝していただくとともに、このコンセプトを胸にわくわくする発生生物学を進めて頂けますと幸いです。

2つ目は、学会から新しく創設された「JSDB Frontiers Prize(日本発生生物学会フロンティア賞)」です。独創性の高い研究で今後の発生生物学をリードする若手学会員を表彰します。審査員もその多くが若手の研究者であるため、新しい息吹を吹き込むことができると期待しています。募集要項や申込スケジュールの公開は、1月下旬頃を予定しています。

ひとときも休むことなくせっせと働く細胞たちによって支えられる卵からの形作り。その大きなドラマに心を寄せるとき、他では決して味わえない高揚感を覚えます。とはいえ、日常の研究生活は思うようにいかないこともしばしば。しかし発生生物学を愛する仲間との語らいの中からとんでもないアイデアが生まれることもまた事実です。本年も、発生生物学を自由に語り合う場を最大限応援してまいります。

2024年1月

日本発生生物学会 会長(代表理事)

高橋淑子

日本発生生物学会 会長(代表理事)

高橋淑子