2020.10.17

海外便り№6 原田英斉さん(University Health Network )

原田英斉

University Health Network

University Health Network

私は、カナダのトロントにあるUniversity Health Network (UHN), Krembil Research Institute でResearch Associateとして勤務しております原田英斉と申します。

私は、東北大学大学院生命科学研究科で学位を取得しました。当時から神経系の研究をしたいと思い、in ovo エレクトロポレーションを開発者であり、脳の領域形成の研究を行っていた仲村春和先生の研究室で最初の研究を始めました。ニワトリ胚に対するin ovo electroporationは細やかな実験操作が必要なのですが、苦労して初めて自分で導入したGFPが生きている胚のなかで緑色に輝いているのを見たときの感動は、今になっても鮮明に思い出すことができます。今でも、顕微鏡を覗いていて、それが新しい発見につながりそうなとき、似たような興奮を覚えます。

海外留学のきっかけは、2010年に私の母校である東北大学の海外派遣プロジェクトに参加して、イギリスのUniversity of Dundeeにポスドクとして留学をしました。この留学の期限は3年間で一報論文を出すことができたのですが、私としては、まだ消化不良のような気がして、さらにもう一回違う海外ラボでポスドクとして働こうと考えました。そのままイギリスに滞在するのが一番手っ取り早かったのですが、もう少し海外での経験値を得たいと考えて、北米を中心にラボを探しました。幸い、トロントのDr. Philippe Monnierに採用され、現在に至ります。

私は、カナダに来てから細胞外キナーゼの研究を続けております。ラボに所属した当時、500種類以上のキナーゼが発見されていたものの細胞外で働くものはまだ同定されていませんでした。GPIアンカー型の細胞膜外分子Repulsive Guidance Molecule b (RGMb)は、構造上は細胞外の膜上に局在する予測できますが、実際には細胞内に局在しています。ところが、271番目のチロシン残基に点変異を導入すると局在が細胞内から細胞膜上に変化することがわかりました。ひょっとすると、細胞外チロシンキナーゼ が本来細胞膜上にあるRGMbをリン酸化することで、エンドサイトーシスを引き起こし局在を変化させるのではないかと考えました。キナーゼを探索する予定だったのですが、2014年にCell誌に細胞外キナーゼVLKの発見の報告 (M R. Bordoli, et. al., Cell, 2014, doi: 10.1016/j.cell.2014.06.048.)がされてしまいました。当時とても悔しい思いをしたのですが、その報告では、まだin vivoでのVLKの標的や、機能はまだ明らかにはなっていなかったので、ここを明らかにすることで新規性を出せるのではないかと思い解析したところ、RGMbは、実際に発生中の生体内でVLKのターゲットであることを突き止めました。その後時間はかかりましたが、RGMbがリン酸化されると、Wnt受容体のLRP5のエンドサイトーシスを引き起こすことで、網膜神経節細胞におけるWnt3aシグナルを制御することを明らかにました。さらに、in vivoでは、網膜神経節細胞が神経軸索を正しく中脳の標的にガイドするのに、これらWntシグナルの制御システムが正しく働くことが重要であることを明らかにしました (Harada et. al., Nature Chemical Biology, 2019, doi: 10.1038/s41589-019-0345-z.)。

この過程で、勉強になったことの一つは、実験を進める際のコラボレーションなどに動き出す速度だと思います。例えば、私のボスであるPhilippe Monnierは、Wntシグナルに関連しそうなデータが出たとき、まだ例数が1であるにもかかわらず、すでにWntシグナルの専門家にコンタクトを取り、データを見せてディスカッションしていました。自分としては、もう少し確証を得てからの方がいいのではと思っていたのですが、それよりも少しでも早く、より詳しい研究者の意見を聞いて次の方針を考えるといったことを優先することを何度も経験しました。もちろん全ての、プレリミナリーなデータが最終的に確認できない場合もあったのですが、とにかく議論を進めることが重要なようで、間違い自体はあまり気にしていないように感じました

執筆時の2020年8月現在では世界中は深刻なコロナ禍にあります。この度、このタイミングで'海外だより'を執筆させて頂く機会を頂きましたので、私の経験したコロナその中での海外研究生活がどのようなものであるかも、ご紹介したいと思います。

現時点で私の住んでいるオンタリオ州は、人口1500万人程度の規模の州ですが、毎日100名程度(検査数2万5千程度)の新規罹患者が出ている状況で、ピークは4月中旬から下旬にかけて毎日600名程度でしたので、まだまだ油断はできませんが今の所少し落ち着いて来ているように感じます。現在、屋内でのスポーツ観戦やコンサートなど以外の飲食店を含め全ての店が再開しています。大学や小中学校や高校は、小規模のクラスとオンラインの併用での再開が決定しています。

私は、東北大学大学院生命科学研究科で学位を取得しました。当時から神経系の研究をしたいと思い、in ovo エレクトロポレーションを開発者であり、脳の領域形成の研究を行っていた仲村春和先生の研究室で最初の研究を始めました。ニワトリ胚に対するin ovo electroporationは細やかな実験操作が必要なのですが、苦労して初めて自分で導入したGFPが生きている胚のなかで緑色に輝いているのを見たときの感動は、今になっても鮮明に思い出すことができます。今でも、顕微鏡を覗いていて、それが新しい発見につながりそうなとき、似たような興奮を覚えます。

海外留学のきっかけは、2010年に私の母校である東北大学の海外派遣プロジェクトに参加して、イギリスのUniversity of Dundeeにポスドクとして留学をしました。この留学の期限は3年間で一報論文を出すことができたのですが、私としては、まだ消化不良のような気がして、さらにもう一回違う海外ラボでポスドクとして働こうと考えました。そのままイギリスに滞在するのが一番手っ取り早かったのですが、もう少し海外での経験値を得たいと考えて、北米を中心にラボを探しました。幸い、トロントのDr. Philippe Monnierに採用され、現在に至ります。

私は、カナダに来てから細胞外キナーゼの研究を続けております。ラボに所属した当時、500種類以上のキナーゼが発見されていたものの細胞外で働くものはまだ同定されていませんでした。GPIアンカー型の細胞膜外分子Repulsive Guidance Molecule b (RGMb)は、構造上は細胞外の膜上に局在する予測できますが、実際には細胞内に局在しています。ところが、271番目のチロシン残基に点変異を導入すると局在が細胞内から細胞膜上に変化することがわかりました。ひょっとすると、細胞外チロシンキナーゼ が本来細胞膜上にあるRGMbをリン酸化することで、エンドサイトーシスを引き起こし局在を変化させるのではないかと考えました。キナーゼを探索する予定だったのですが、2014年にCell誌に細胞外キナーゼVLKの発見の報告 (M R. Bordoli, et. al., Cell, 2014, doi: 10.1016/j.cell.2014.06.048.)がされてしまいました。当時とても悔しい思いをしたのですが、その報告では、まだin vivoでのVLKの標的や、機能はまだ明らかにはなっていなかったので、ここを明らかにすることで新規性を出せるのではないかと思い解析したところ、RGMbは、実際に発生中の生体内でVLKのターゲットであることを突き止めました。その後時間はかかりましたが、RGMbがリン酸化されると、Wnt受容体のLRP5のエンドサイトーシスを引き起こすことで、網膜神経節細胞におけるWnt3aシグナルを制御することを明らかにました。さらに、in vivoでは、網膜神経節細胞が神経軸索を正しく中脳の標的にガイドするのに、これらWntシグナルの制御システムが正しく働くことが重要であることを明らかにしました (Harada et. al., Nature Chemical Biology, 2019, doi: 10.1038/s41589-019-0345-z.)。

この過程で、勉強になったことの一つは、実験を進める際のコラボレーションなどに動き出す速度だと思います。例えば、私のボスであるPhilippe Monnierは、Wntシグナルに関連しそうなデータが出たとき、まだ例数が1であるにもかかわらず、すでにWntシグナルの専門家にコンタクトを取り、データを見せてディスカッションしていました。自分としては、もう少し確証を得てからの方がいいのではと思っていたのですが、それよりも少しでも早く、より詳しい研究者の意見を聞いて次の方針を考えるといったことを優先することを何度も経験しました。もちろん全ての、プレリミナリーなデータが最終的に確認できない場合もあったのですが、とにかく議論を進めることが重要なようで、間違い自体はあまり気にしていないように感じました

執筆時の2020年8月現在では世界中は深刻なコロナ禍にあります。この度、このタイミングで'海外だより'を執筆させて頂く機会を頂きましたので、私の経験したコロナその中での海外研究生活がどのようなものであるかも、ご紹介したいと思います。

現時点で私の住んでいるオンタリオ州は、人口1500万人程度の規模の州ですが、毎日100名程度(検査数2万5千程度)の新規罹患者が出ている状況で、ピークは4月中旬から下旬にかけて毎日600名程度でしたので、まだまだ油断はできませんが今の所少し落ち着いて来ているように感じます。現在、屋内でのスポーツ観戦やコンサートなど以外の飲食店を含め全ての店が再開しています。大学や小中学校や高校は、小規模のクラスとオンラインの併用での再開が決定しています。

私が勤務しているKrembil Research Instituteは、左側奥の灰色のビルディングです。手前はToronto Western Hospitalです。Toronto でUniversity Health Networkを構成する病院の一つです。

私の所属しているUHNのKrembil Research Instituteは、Toronto Western Hospitalに付属している研究施設なのですが、3月中旬にResearch Staffは病院の建物への進入禁止、3月下旬の時点で研究施設の閉鎖という措置になりました。それ以降は、マウスなどの実験動物の系統の維持や、Covid-19関連の研究などこの状況下でも"必須の仕事"は許可されていたのですが、それ以外は在宅でのリモートワークという形での勤務になりました。普段の私の仕事は実験が勤務時間の大部分を占めているのですが、この時間を利用して総説の作成や新プロジェクトの下調べをするといった作業をしておりました。また、ラボメンバーで週に一回オンラインミーティングで、論文紹介や実験データの紹介などをやっていました。

その間、研究所のPIは、それぞれのこれまでの研究内容にかかわらず、Covid-19関連とこれまでの自分の研究をなんとか結びつけてこの状況下であっても研究活動を続けようと模索しているようでした。結局は、緊急に計上されたCovid関連予算を獲得できた研究室は、もともと病原性のウイルスを扱っていた研究室のみが許可されたようでした。しかしながら、どのような状況であっても研究を続けていこうとする執念は、学ばなければいけないものであると感じました。

7月初旬から研究所への立ち入りおよび実験が許可されました。研究所内感染を防ぐためにいくつかのルールが設けられました。研究所の入り口には、臨時の受付が設けてあり、オンラインで通勤前に記入した健康状態に関するスクリーニングの結果を携帯電話で提示し、新しいマスクを受け取ります。マスクは、研究所内でも着用が義務付けられています。また、研究所内では、できるだけソーシャルディスタンスを取らなければいけません。そのため、勤務時間は、2シフト制を採っていて、半分は午前7時から午後1時、もう半分は午後2時から午後8時までの勤務でオーバーラップの無いように前半と後半の間に1時間のインターバルが設けてあります。月曜日から土曜日までの週6日間の勤務で、自分の許可されている時間以外は研究所に入ることはできません。この状況で働く期限は特に設けられておらず、いつもとの状況に戻るかは今の所見通しがついておりせん。現在は、短い時間をいかに有効活用して実験を進めるかということに視点を移して研究をしています。

その間、研究所のPIは、それぞれのこれまでの研究内容にかかわらず、Covid-19関連とこれまでの自分の研究をなんとか結びつけてこの状況下であっても研究活動を続けようと模索しているようでした。結局は、緊急に計上されたCovid関連予算を獲得できた研究室は、もともと病原性のウイルスを扱っていた研究室のみが許可されたようでした。しかしながら、どのような状況であっても研究を続けていこうとする執念は、学ばなければいけないものであると感じました。

7月初旬から研究所への立ち入りおよび実験が許可されました。研究所内感染を防ぐためにいくつかのルールが設けられました。研究所の入り口には、臨時の受付が設けてあり、オンラインで通勤前に記入した健康状態に関するスクリーニングの結果を携帯電話で提示し、新しいマスクを受け取ります。マスクは、研究所内でも着用が義務付けられています。また、研究所内では、できるだけソーシャルディスタンスを取らなければいけません。そのため、勤務時間は、2シフト制を採っていて、半分は午前7時から午後1時、もう半分は午後2時から午後8時までの勤務でオーバーラップの無いように前半と後半の間に1時間のインターバルが設けてあります。月曜日から土曜日までの週6日間の勤務で、自分の許可されている時間以外は研究所に入ることはできません。この状況で働く期限は特に設けられておらず、いつもとの状況に戻るかは今の所見通しがついておりせん。現在は、短い時間をいかに有効活用して実験を進めるかということに視点を移して研究をしています。

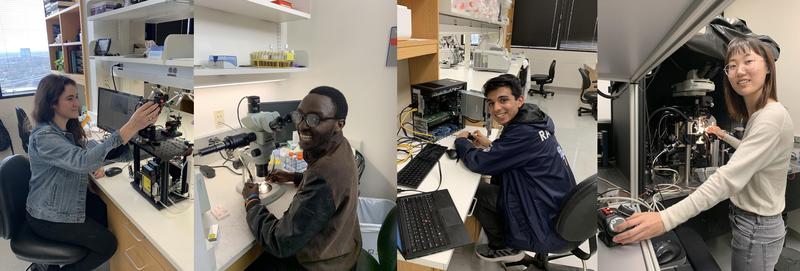

研究室の風景です。オープンコンセプトラボなので、近隣の研究室とインタラクションを持ちながら研究を進めることができます。我々のラボは一番奥のスペースにあります。

このように、研究所内では厳しいルールがあるため、感染の危険性を感じることはありません。街中ではこれまでは冬場でもマスクを着用している人は全く見られませんでしたが、いまではスーパーなど屋内でのマスク着用がオンタリオ州では義務になったこともあり、マスクをつけている人が多く見られるようになました。お互いに感染を増やさないような気遣いが見られるので、今の所人が集まる場所に行かなければおおむね安全であるように思います。

海外だよりの読者の方の中には、これから留学をしようと思っている方もたくさんいらっしゃると思います。これらのことが、全ての海外研究施設や国に当てはまるわけではありませんし、就労ビザの取得がなかなか難しい状況にあるとは思いますが、私の置かれている現状をお伝えすることで少しでも参考にしていだだけますと幸いです。

海外だよりの読者の方の中には、これから留学をしようと思っている方もたくさんいらっしゃると思います。これらのことが、全ての海外研究施設や国に当てはまるわけではありませんし、就労ビザの取得がなかなか難しい状況にあるとは思いますが、私の置かれている現状をお伝えすることで少しでも参考にしていだだけますと幸いです。

ラボメンバーとクリスマスパーティーにて

|

私が所属する研究室からの景色です。右手にCNタワーが見えます。

|

トロントの風景。ストリートカーがダウンタウンに張り巡らされているので、市街地の移動にとても便利です。

|